水与建筑的对话:流动与凝固的共生诗学

水,作为环境的一个重要元素,与人类建筑很早就形成了千丝万缕的关系。先民们以水为媒,创造出兼具实用智慧与审美意趣的建筑典范,从皇家园林到乡野民居,处处可见人与水的共生智慧。水榭榭,最初特指建在高台上的木构建筑,所谓"台上有屋"。这种高台营造最初承载着防水防潮、军事防御等实用功能,《考工典·宫廷

水,作为环境的一个重要元素,与人类建筑很早就形成了千丝万缕的关系。先民们以水为媒,创造出兼具实用智慧与审美意趣的建筑典范,从皇家园林到乡野民居,处处可见人与水的共生智慧。水榭榭,最初特指建在高台上的木构建筑,所谓"台上有屋"。这种高台营造最初承载着防水防潮、军事防御等实用功能,《考工典·宫廷

小木作:中国古代建筑的精致装修艺术在中国古代建筑的木工体系中,依据工艺分工分为 “大木作” 与 “小木作”。前者负责房屋木构架的建造,工匠称 “大木匠”;后者则专注于建筑装修与木制家具,工匠称 “小木匠”。其中,小木作又称 “装修”,依安装位置可分为外檐装修(室外部分)与内檐装修(室内部分),涵盖门窗、隔

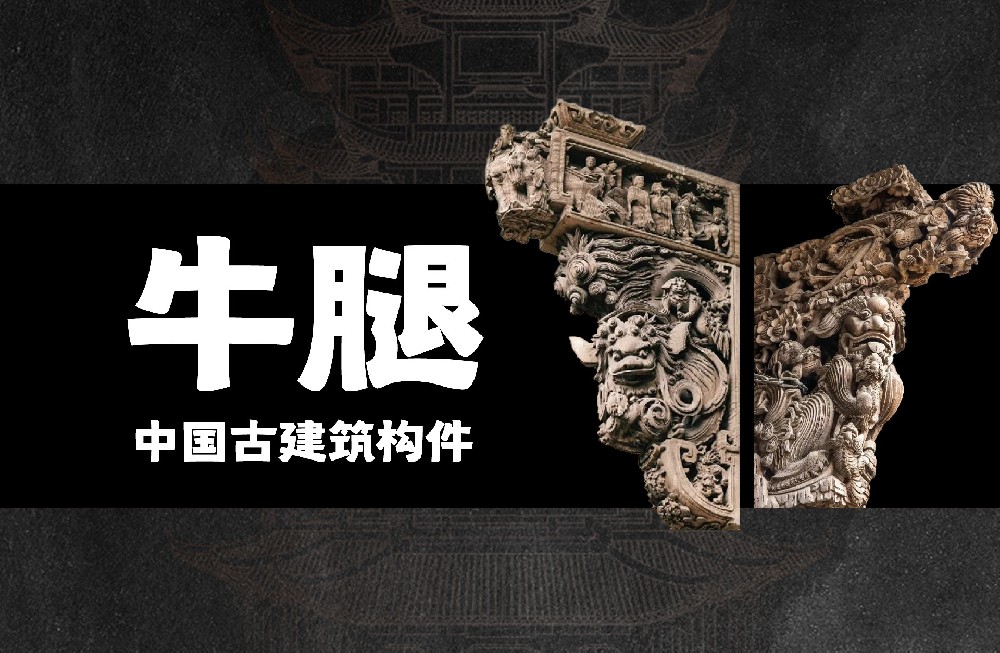

一、源起 · 构件与构思最早的牛腿雏形,可追溯至汉魏时期木构桥梁与简易抬梁小屋。彼时人们发现,简单水平梁无法长距延伸,于是萌生了在横梁下增设斜撑的构想。隋唐之后,这一构思被固化为标准构件,正式命名“牛腿”,并逐渐演化出多样化的造型与工艺。二、力学 · 斜撑三角支撑体系受力分析:牛腿与横梁、柱体共同构成稳

以一座城,读一部建筑史成都,作为一座2300多年建城史的国家历史文化名城,拥有众多传承至今的古建筑。这些古迹不仅承载着巴蜀文化的风骨,也展现了中国古代建筑的高超工艺与地域特色。本文从建筑角度出发,详解成都十大代表性古建筑的历史沿革、结构特点、营造技艺与文化意义。01|武侯祠:川西祠庙建筑之典范始建年代:西

我国的古建筑以木构架体系为主,木材是主要使用的建筑材料。然而,木材有着天然的缺点,尤其不耐腐蚀。那古人如何能让一座古建筑保存千年?古建筑在建造时是如何进行防腐处理的呢?为了延长建筑的使用年限,对于木材要精挑细选。重要的建筑要选用耐腐蚀质地坚硬的木材如龙脑香袖木、楠木等。一般建筑也多用松木、杉木。

在传统中式木构建筑中,雀替是梁柱结合处一个“展翅状”的短木构件,既承担结构受力,又兼具装饰功能。其名称源于宋代营造法式所称的“绰幕枋”,清代讹称为“雀替”。雀替通常置于梁枋下与立柱相交的夹角处,从柱内伸出承托横梁。其起初出现在北魏时期(云冈石窟已有雏形),但真正成熟并广泛应用则始于宋代,明清时形成独

“应县木塔,从诞生起,就把自己的身世埋藏在历史迷雾之中,史书仅有几笔零星而不精确的记载,给世人留下一个个谜团——应县木塔何时何人所建?为何建在应县?大国功匠是谁?”作为山西古建筑的代表之一,应县木塔的建造时间一直是众说纷纭,有说辽时有说唐时,许多研究应县木塔的专家学者都提出过这些问题,不仅对于研

中国古建筑雕刻是融实用功能、艺术审美与文化象征于一体的综合性技艺,其发展脉络与工艺特征可概括如下:一、历史脉络与艺术演变雕刻艺术在建筑中的应用可追溯至新石器时代,如良渚文化玉器上的神人兽面纹。商周时期,青铜器雕刻已具极高水准,汉代画像石、画像砖以浅浮雕记录社会生活,霍去病墓石雕更以 “因势象形” 的圆

——屋顶之上,藏着怎样的力学美学?当我们的目光掠过故宫金黄的琉璃瓦顶,或是驻足于江南园林的黛瓦飞檐,那些层叠有序的木质构件正默默讲述着中国古建筑的营造智慧。今天,让我们将视线聚焦于屋架上看似平凡却至关重要的构件——椽子。一、屋顶骨架的隐秘功臣在传统木构建筑体系中,椽子(chuán zi)是架设于檩条之上的细